エヴァ・モーゼス・コール(Eva Mozes Kor)、81歳。

![]()

エヴァは1934年1月31日に、双子のミリアムとともに、ルーマニアの小村ポーツ(Porţ)に生まれた。

土地を有する農夫の父親アレクサンデール、母親のジャーファ、二人の姉エーディトとアリーズとの6人家族だった。

最初に入った学校は、教室がひとつきりのちっぽけなものだった。

暮らしに不自由はなかったが、ドイツでナチスが強大になるにつれて、ユダヤ人への偏見と差別が日増しにひどくなっていった。

エヴァの両親、1935年 1歳のときのエヴァとミリアム 従姉妹にはさまれたエディートと、従兄とアリーズ

![]()

![]()

![]()

![]()

下左: 後列左からアリーズ、父親、エディート、友達、中列左からエヴァ、母親、ミリアム、手前は従兄

![]()

![]()

エヴァとミリアムが6歳のとき、村はハンガリーのナチ兵士に占領された。 モーゼス一家は村で唯一のユダヤ人家族だった。

村の大人たちは子供たちに、エヴァたち姉妹を “汚いユダヤ人” と呼ぶよう教えた。

占領が始まって4年後の1944年の春、一家はその地域のゲットーに送られ、劣悪な住環境におかれた。

数週間後の同年5月、家畜用貨車に詰め込まれた一家は、他の何千という人々とともにアウシュヴィッツ=ビルケナウ絶滅収容所に送られた。

食料も水も与えられないうだるような熱気の中での輸送は、70時間に及んだ。

父親アレクサンデール(44歳)・母親ジャーファ(38歳)・長姉エーディト(14歳)・次姉アリーズ(12歳)とともに、

エヴァとミリアム(10歳)はビルケナウに到着した。

「貨車の扉が開いたとき、親衛隊員が人々を追い立てながら 『急げ!急げ!』 と叫んでいるのが聞こえました。

母はミリアムと私の手を握りました。 私たち二人が一番幼なかったので、母はいつも私たちを守ろうとしてくれました。

何もかもがめまぐるしく動いていて、気づいたときには、父と二人の姉の姿は消えていました。

母の手を握りしめていると、一人の親衛隊員が 『双子!双子はいるか!?』 と叫びながら通りかかりました。

ミリアムと私はとてもよく似ていたので、彼は立ち止まって私たちを見ました。

『この二人は双子か?』 彼は母に訊きました。 『それは良いことですか?』 母が訊くと、彼は頷きました。

『この二人は双子です』 母は言いました。

するとミリアムと私は母から引き離され、いくら叫んでも無駄でした。

振り返ると、母が連れ去られる私たちに向かって絶望的に両腕を伸ばしているのが見えました。

さよならを言うこともできませんでした。 あの時は、まさかあれが母を見る最後になるとは知りませんでした。

私の母は、世界一の母でした。」

エヴァの両親と二人の姉たちは、アウシュヴィッツ到着後まっすぐにガス室に送られたらしい。

エヴァとミリアムが同じ運命を辿らなかったのは、二人が双子だったからである。

二人は、アウシュヴィッツの “死の天使” ヨーゼフ・メンゲレ医師の双子実験用の人間モルモットに選ばれたのだ。

家族から引き離されて30分もしないうちに、二人は2歳から16歳までの13組の双子の少女たちのグループに加えられた。

双子たちは裸にされ、髪を切られ、腕に番号を刺青された。

「まるで悪夢のようでした。 目を閉じてからまた開ければ、すべてが消え失せているかもしれない。

そう思ってやってみましたが、無駄でした。」

エヴァは激しく抵抗したため、抑制には4人を要した。 彼女の腕には、“A-7063” の番号が今でも残っている。

![]()

「子供用バラックの後部にあったトイレを初めて使いに行ったとき、床には数人の子供の死体が横たわっていました。

あの光景は、一生忘れることができないでしょう。

そのとき私は、秘かに誓いました。 ミリアムと私は、絶対にあんな風にはならないと。

来る日来る日を、実験に次ぐ実験を、生き抜くのだと。」

多くの双子たちがされたように、エヴァとミリアムも週に6日、実験された。

月・水・土曜日は研究室で裸にされ、長時間――長いときには8時間――にわたって身体の隅々まで調べられ測定された。

「耳たぶを調べるために3時間も費やすこともありました。 本当に屈辱的でした。

彼等は私を、まるで一切れの肉、細胞の塊でもあるかのように扱ったのです。」

火・木・土曜日はさらにひどかった。 医師たちは “血液実験室” でエヴァの右腕に太い注射針を5本も刺し、

左腕からは血液を採取した。 エヴァは自分が何を体内に注入されていたのか、今もって知らない。

「これは残念だな、まだこんなに幼ないのに。 余命はたったの2週間だ。」

メンゲレは半ば笑いながら言い、他の医師たちとともに重症患者棟を離れた。 患者である10歳のエヴァに、薬を与えることなく。

エヴァには死んでもらいたかったので、薬を与えることなど論外だ。 そのためにバクテリアの混合物を彼女の体内に注入したのだから。

エヴァはメンゲレに、5回注射されていた。 その晩からエヴァは、高熱にうなされた。

体が震え、全身に赤い発疹ができ、両腕両脚は腫れ上がった。

その後の2週間、エヴァは生と死の狭間にいた。 唯一覚えているのは、バラックの床を這っていたことだ。

バラックの奥にある水道まで、水を求めて。 歩けなくなっていた彼女に、誰も水を与えてくれなかったから。

意識は遠のいては戻ってを繰り返し、エヴァはただひとつのことだけを考えていた。

生きなきゃだめ、生きなきゃだめ。

重症患者棟で働く囚人からエヴァが瀕死でいることを聞いたミリアムは、一週間分のパンをためて

こっそりエヴァに与えた。

2週間が過ぎると熱は下がり始め、エヴァは力が戻るのを感じた。

平熱に戻るまでにはさらに3週間を要したが、エヴァは瀕死の囚人のバラックから出され、ミリアムと再会できた。

双子実験に特別な関心を持っていたメンゲレは、双子のうち一人に毒物やバクテリアやウィルスを注射し、その後の経過や死の徴候を記録した。

死亡が確認されるや否や、もう一人の双子も心臓への薬物注射で殺害し、同時解剖を行って違いを比べた。

アウシュヴィッツで9ヶ月を過ごしたエヴァとミリアムも、同じ運命にさらされた。

しかし、鉄の意志と強い免疫システムのおかげで、エヴァは生き延びた。

「心の中で誓ったのです。 『私が死んだら、ミリアムも殺される。 生き抜いて、メンゲレ医師が誤っていたと証明してみせる。

決して、決してあきらめない。 生きて、ふたたびミリアムに会うんだ。』 と。」

エヴァは、メンゲレの実験室から戻されてきたジプシーの双子を見た。 メンゲレはシャム双生児を作り出そうと試み、

二人の血管や臓器を縫い合わせていた。 二人は昼夜叫び続けたあと、壊疽にかかって3日後に死亡した。

1944年11月になると連合軍の接近が加速し、空襲や砲撃が頻繁になり、人体実験は止まった。

翌年1月の初め、ナチスは生き残っている双子たちにこう言った。 「お前たちをドイツ領深くに連れて行くからバラックを出て来い。」

ナチスを嫌っていた二人は隠れ、彼らとは行かなかった。

翌朝ビルケナウのバラックを出てみると、ナチ兵はまったくいなくなっていて、囚人の数は8500人にまで減っていた。

その後の2週間、取り残された囚人たちはパンや水や毛布を探し出して “自活” した。

運良く小麦粉の袋を見つけたエヴァとミリアムは、生の小麦粉を少しずつなめて命をつないだ。

アウシュヴィッツからの死の行進:

約58,000人の飢え、傷つき、病を抱え、ぼろに身を包んだだけの囚人が、厳寒に凍った道を西へと歩かされた。

裸足の者も多かった。 歩くペースが落ちたり雪の中に倒れたりすれば、即座に射殺された。

約56km歩いたあと Wodzisław Śląski から貨車に乗せられた囚人たちは、他の収容所へと送られた。

道中、約15,000人が命を落とした。 (ウィキペディアより)

「ある日近づいてくる車の音がしました。 軍用車から降りてきたナチ兵士たちは、あらゆる方角に向けて発砲しました。

意識を失う直前、私は自分の頭から1mと離れていないところに銃を見ました。

気がついて真先に両腕と両脚を触ってみると、撃たれていませんでした。 そこいらじゅうに死体がありました。

ミリアムが待っていたバラックへと走りました。 ナチスが戻ってきたらどうしようと、本当に怖かった。

その晩戻ってきたナチスは、ガス室を爆破しました。 私たちのバラックも火を放たれ、ナチスは私たちを、

アウシュヴィッツⅠまで歩かせました。 でもそれ以上遠くは連行できませんでした。

敵が接近していたからです。」

1945年1月27日。

近くで激しい戦闘が9日間も続いたあと、エヴァとミリアムが隠れていた収容棟に、

異常な静寂が落ちてきた。 その平穏は、午後になって破られた。

一人の女性がエヴァたちの収容棟に駆け込んできて、声を限りに叫んだ。

『私たちは自由よ!自由よ!自由になったのよ!』

解放されたという実感が沸いたのは、約30分後。

吹雪で視界が悪かったものの、遠くに “白いカモフラージュ・レインコートを着たたくさんの人々” が見えたときだった。

「彼らは耳から耳まで笑みをたたえていて、ナチ兵士のようには見えなかったのです。

私たちは彼らの元へ駆け寄りました。 すると彼らはチョコレートやクッキーをくれ、私たちをハグしてくれました。

それが私が味わった、最初の自由でした。

ミリアムと私は生きていて、自由。 最高に素晴らしい経験でした。

その晩エヴァとミリアムのバラックに来たソ連兵たちは、

「ウォッカを飲んでロシアの踊りを踊りました。 私たちは彼らを囲んで拍手喝采しました。」

実験に使われた子供たち 解放後に発見された子供たち 子供たちを収容する木造バラックがあった場所

![]()

![]()

![]()

2、3日後、大きなカメラを運んできたソ連兵たちは、子供たちに奇妙な頼みごとをした。

大人用の縞模様の囚人服を着て、収容所内を歩いて欲しいと。

皆が皆この要求に応えたわけではなかったが、エヴァはミリアムに言った。 「外は寒いから、もう一枚着ましょうよ。」

こうして有刺鉄線の塀の間を行進する子供たちの姿が、映像に残された。

栄養不足のため子供たちは皆痩せこけていたが、重ね着のためそうは見えない。

映像は ![]() こちら。

こちら。

「これが私。」 と当時の自分を指し示すエヴァ

![]()

![]()

約1500組・3000人の双子の子供たちがメンゲレの生体実験に使われ、大多数が死亡した。

1945年1月27日――エヴァとミリアムの11歳の誕生日の4日前――にソ連軍がアウシュヴィッツを解放したとき、

生き残っていた約200人の子供が発見され保護された。 その多くが、“メンゲレの双子たち” の生き残りだった。

アウシュヴィッツでの9ヶ月を生き延びたエヴァとミリアムは、当初は地元の尼僧に預けられ、たくさんのおもちゃをもらった。

「でもそれは、妙に侮辱された気がしました。 私たちは、もうおもちゃを喜ぶような子供ではなくなっていたのです。

11歳になっていた私は、その後おもちゃで遊ぶことは二度とありませんでした。

私の子供時代は、アウシュヴィッツで永遠に失われたのです。」

難民キャンプで9ヶ月ほど暮らしたあと、エヴァとミリアムは家族のうち誰かが生き延びていたことを期待して、

1945年10月、ルーマニアの故郷の村に戻った。

しかし家は空っぽで、荒らされていた。 二人は家族の写真が数枚、埃っぽい床に落ちているのを見つけた。

思い出を除けば、それが二人に残された唯一の、家族がいた証となった。

二人は両親、姉たち、祖父母、伯父伯母、従兄弟たちのほとんどに、二度と会うことはなかった。

「たぶんあの日が、私の人生で一番悲しい日だったと思います。

家族の誰かが生き延びていたことを、それはそれは願っていましたから。」

エヴァとミリアムはクルジュ=ナポカに住む、二人と同様強制収容所を生き延びた叔母と暮らし始めたが、

反ユダヤの空気は以前と変わらず社会に漂っていた。

ルーマニアが共産主義になると、叔母の夫は 『資本主義者だ』 と告発されて裁判なしで投獄された。

エヴァとミリアムの故郷の村 14歳のときのミリアム(左)とエヴァ(右)

![]()

![]()

1950年、エヴァとミリアムは叔母たちとともにルーマニアからイスラエルに移住した。 身に着けているものだけが、全財産だった。

「夏の真只中に3枚もワンピースを重ね着し、その上にコートを羽織りました。 あのコートは20時間も並んで手に入れたんですもの、

置いていけるわけがないわ!」

エヴァは生まれて初めて、ユダヤ人であるがゆえの迫害を怖れることなく自由に暮らし、眠れるようになった。

次の10年間、エヴァは農業学校で良い教育を受け、イスラエル陸軍に勤務し、軍工学部隊の上級曹長のランクを獲得した。

ホロコーストの生残者でアメリカからの旅行者だったマイケル “ミッキー” ・コールと出会ったエヴァは、

1960年にテルアビブで彼と結婚し、アメリカに渡った。

乳搾りをするエヴァ エヴァ(左)、ミッキーと、ミッキーの兄一家

![]()

![]()

1965年、エヴァはアメリカの市民権を獲得した。 二人はアレックスとリナという二人の子供に恵まれ、

エヴァは不動産仲買業者として働いた。

1978年。 TVミニシリーズ “ホロコースト” を見たエヴァは、ふと思った。

私と同様に解放されたあの子供たちは、その後どうなったのだろう? どこに行ったのだろう?

アウシュヴィッツのトラウマと被った人体実験は、彼らのその後の人生にどんな影響を与えただろうか?

エヴァは、アウシュヴィッツの双子の生き残りを探すことにした。

イスラエル在住のミリアムにも協力してもらったものの、あるのは解放時の写真だけ。 生き残った双子たちの、名前も住所もわからない。

エヴァは1983年までの5年間、年に3回から4回、約500通の手紙をメディアに書き送って協力を仰いだが、成果は芳しくなかった。

1983年12月に、エヴァは画期的なアイディアを思いつく。

組織を設立して自分をリーダーに据えれば、メディアはもっと真剣に協力してくれるかもしれない――

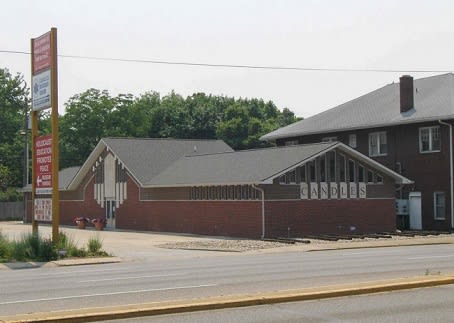

エヴァとミリアムは、1984年に CANDLES (Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors) を設立。

子供への生体実験というアウシュヴィッツの暗い一章に少しばかりの光を当てられる気がするので、

エヴァは CANDLES という頭字語を気に入っている。

ミリアムには副リーダーになってもらい、イスラエルのメディアに協力を要請してもらった。

ミリアムの夫はジャーナリストだったので、主要紙のひとつの前面に CANDLES を広告できた。

短期間のうちに “メンゲレの双子たち” のうち80人の名前が集まった。

アウシュヴィッツ解放から40周年を迎えた1985年1月27日。

“メンゲレの双子たち” のうち6人がビルケナウで再会し、記念式典に出席した。

その後彼らはエルサレムに移動し、80人の双子たちが出席する中、メンゲレの “仮裁判” を行った。

それが世界中でニュースになったおかげで、“メンゲレの双子たち” がさらに発見された。

最終的に CANDLES は、4大陸の10ヶ国に住む122人の双子たちを見つけ出した。

多くが健康上の問題を抱えて苦しみ、かなりの数がすでに死亡していた。

![]()

双子実験の生残者たちと話すことで、エヴァはメンゲレが様々な実験を行っていたことを知った。

たとえば、幸いエヴァとミリアムは青い瞳をしていたが、青い瞳をしていなかった双子たちは、

瞳を青くするため眼球に薬物を注入された。 金髪碧眼の “優等民族” を多産するための実験だった。

16歳以上の生殖年齢に達していた双子たちは、男女間で血液を交換された。

これらの実験の結果、多くの双子が死亡した。 (詳しくはこちら。英語ですが。)

1985年のエヴァ エヴァとミリアム、アウシュヴィッツにて、1991年

![]()

![]()

(イスラエルのニュースのため上左の写真を撮った在米のカメラマンは、当時のエヴァから “生真面目で、不幸せで、怒りを秘めた人” という印象を受けた。

30年後の今年、彼女に再会した彼は、彼女が別人のように明るく幸福になっていたことに驚き喜んだという。)

1985年6月に、ブラジルでメンゲレ医師のものとされる骨が掘り起こされた。

するとメディアの関心はそちらに集中し、エヴァと CANDLES に関心を持つものはいなくなり、

エヴァたちは大きな失望を味わった。

ミリアムもまた、メンゲレに薬物を注射されていた。 アウシュヴィッツ以降、ミリアムは常にエヴァよりも不健康だった。

1960年に最初の子を妊娠したとき、ミリアムは腎臓に感染症を発症した。 抗生物質はまったく効果がなかった。

1963年に二人目を妊娠すると、感染症はさらに悪化した。

医者が調べてみると、彼女の腎臓は10歳の子供の腎臓の大きさのまま成長していなかったことがわかった。

三人目を出産後、ミリアムの腎臓機能はさらに低下し、どんな薬も効果がなかった。

エヴァは1987年に自分の左の腎臓をミリアムに提供した。 適合は完璧だった。

それにもかかわらず、一年後にミリアムは癌にかかった。

50以上の腎臓移植を成功させてきた医師チームは驚き、ミリアムは一体何をアウシュヴィッツで注射されたのかと訝った。

エヴァの祈りも空しく、ミリアムは1993年6月6日に、稀なタイプの癌のため59歳でこの世を去った。

![]()

《 ②につづく 》

![にほんブログ村 海外生活ブログへ]() にほんブログ村

にほんブログ村

きれい! 私好み!!

きれい! 私好み!!

)

)

・・・ 安すぎるんじゃ?!

・・・ 安すぎるんじゃ?!

)

)

)と裏手にまわってみたら、

)と裏手にまわってみたら、

嬉しくなったのでチップは5PLN(≒¥168)置いてきました。

嬉しくなったのでチップは5PLN(≒¥168)置いてきました。

)

)

) なんて。

) なんて。

」 とムスメ。

」 とムスメ。

に行きました。

に行きました。

」 とだけ言っておきましょう。

」 とだけ言っておきましょう。 です。

です。

)

)

106歳の誕生日を迎えた。

106歳の誕生日を迎えた。

ジョン・デミャニュク

ジョン・デミャニュク

その知名度を広め、組織と地域の連帯をより強めたのである。

その知名度を広め、組織と地域の連帯をより強めたのである。